Charles Baudelaire (1821 – 1867)

Les fleurs du mal (1857)

Mon enfant, ma sœur,

Songe à la douceur

D’aller là-bas vivre ensemble !

Aimer à loisir,

Aimer et mourir

Au pays qui te ressemble !

Les soleils mouillés

De ces ciels brouillés

Pour mon esprit ont les charmes

Si mystérieux

De tes traîtres yeux,

Brillant à travers leurs larmes.

Là, tout n’est qu’ordre et beauté,

Luxe, calme et volupté.

Des meubles luisants,

Polis par les ans,

Décoreraient notre chambre ;

Les plus rares fleurs

Mêlant leurs odeurs

Aux vagues senteurs de l’ambre,

Les riches plafonds,

Les miroirs profonds,

La splendeur orientale,

Tout y parlerait

À l’âme en secret

Sa douce langue natale.

Là, tout n’est qu’ordre et beauté,

Luxe, calme et volupté.

Vois sur ces canaux

Dormir ces vaisseaux

Dont l’humeur est vagabonde ;

C’est pour assouvir

Ton moindre désir

Qu’ils viennent du bout du monde

Les soleils couchants

Revêtent les champs,

Les canaux, la ville entière,

D’hyacinthe et d’or ;

Le monde s’endort

Dans une chaude lumière.

Là, tout n’est qu’ordre et beauté,

Luxe, calme et volupté.

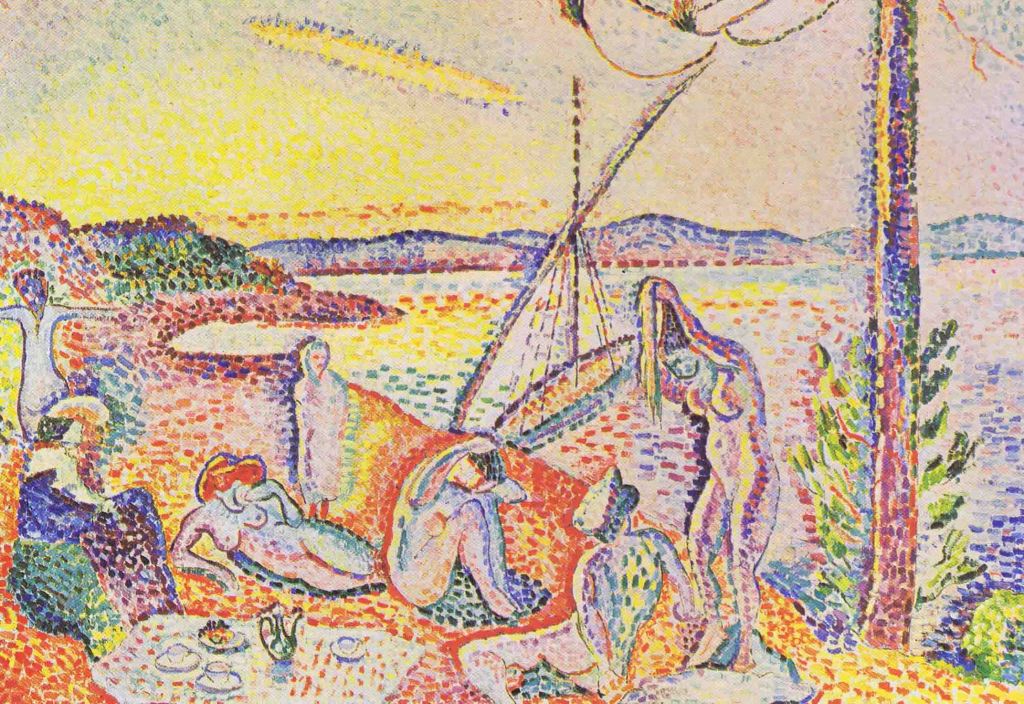

Matisse – « L’invitation au voyage » (1904)

« Mon enfant, ma sœur… » : c’est Marie Daubrun, une actrice. Sa liaison avec Baudelaire fut brève, et se termina par le départ de Marie dans les bras de Théodore de Banville. Elle a inspiré plusieurs pièces des « Fleurs du mal », dont cette célèbre « Invitation au voyage ».

Nous ne sommes pas ici dans l’obsession du « spleen », mais dans une promesse lyrique, dans le rêve de rejoindre un lieu privilégié, idéal.

Chaque strophe est une étape de cette promesse de voyage, avec une progression générale du poème.

« Mon enfant, ma sœur » : Baudelaire adopte envers Marie une position protectrice, tendre, chaste, presque paternelle. L’amour exprimé ici est spirituel, idéalisé. La femme aimée est elle-même le but du voyage (« le pays qui te ressemble »). L’oxymore « soleils mouillés », les « ciels brouillés » [1] font référence à la peinture hollandaise, à un tableau que contemple le poète. La répétition des « s » renforce à la fois l’ambiance de ciel mouillé et le mystère du regard de la femme-portrait. Ses larmes sont des larmes de bonheur, dont l’humidité brillante renvoie aux « soleils mouillés » de la peinture. La progression de la pensée nous conduit à une femme idéalisée, un tableau que l’on peut seulement admirer sans même le toucher.

Dans la deuxième strophe, on découvre un riche décor bourgeois, confortable, chaleureux. L’ambiance intime et luxueuse à la fois, la présence de plusieurs miroirs, les « senteurs de l’ambre », la référence aux « splendeurs orientales » établissent une atmosphère entêtante, lourde d’une connotation presque érotique. Les assonances nasales rendent encore plus sourde, plus feutrée cette atmosphère, en même temps qu’elles allongent le temps, donnant une impression de lenteur. Cette fois, la progression mène finalement vers l’âme et son doux langage (d’ailleurs la femme est absente de cette strophe, elle apparaît seulement sous l’évocation évanescente de son âme).

Baudelaire médite ici devant un tableau dont il fait exploser le cadre, en l’enrichissant de cette ambiance capiteuse. Nous retrouvons les vers de « Correspondances » à propos des parfums :

– Et d’autres, corrompus, riches et triomphants,

Ayant l’expansion des choses infinies,

Comme l’ambre, le musc, le benjoin et l’encens,

Partant du « paraître » de l’intérieur bourgeois, nous sommes dirigés vers l’émotion, la communion des âmes et « l’expansion des choses infinies ».

La troisième strophe nous fait prendre encore un peu plus de recul, dans un paysage de peinture hollandaise. Les canaux, les vaisseaux qui dorment, le monde qui s’endort, tout indique le calme dans lequel vont « s’assouvir » dans un premier temps les « désirs » de la femme aimée qui réapparaît. Le vagabondage par les chemins de l’amour cesse brutalement à la moitié de la strophe. Après le tiret, le poète reprend la main dans sa rêverie ; le tableau l’emmène jusqu’à fonder une plénitude illuminée « d’hyacinthe [2] et d’or », englobant la « ville entière », puis le « monde ». Il n’a fait revenir la femme que pour l’enchâsser dans la destination finale : le sommeil d’une suprême félicité.

Nous sommes arrivés au terme annoncé pour ce voyage. « Le monde s’endort » au pays d’« aimer et mourir », « au pays qui te ressemble ».

Chaque strophe contient donc sa progression interne, et le poème entier nous emmène dans un cheminement multiple et complexe :

L’accomplissement de tous ces voyages est exprimé dans deux vers lumineux revenant comme des repos d’étape. Ils unifient les différentes destinations et nous éclairent sur leur signification :

Là tout n’est qu’ordre et beauté,

Luxe, calme et volupté.

Tout au long du poème, Baudelaire nous berce d’une musique langoureuse, sans heurts, par le rythme régulier des groupes de trois vers (deux pentasyllabes, un heptasyllabe) et la douceur de son phrasé (aucun enjambement, aucune césure interne).

Dans cette invitation au voyage, Baudelaire applique avec génie ce qu’il a exposé dans les « Correspondances » :

La Nature est un temple où de vivants piliers

Laissent parfois sortir de confuses paroles ;

L’homme y passe à travers des forêts de symboles

Qui l’observent avec des regards familiers.

La « Nature » est ici constituée de tableaux hollandais ; Baudelaire ne prisait guère la vraie nature. Mais il était un très avisé et très reconnu critique d’art : certains de ses articles font encore autorité. C’était d’ailleurs son gagne-pain.

« L’invitation au voyage » est une exception dans les « Fleurs du mal ». Baudelaire s’extrait de la noirceur et du pessimisme de son univers familier. Le spleen est momentanément vaincu dans un instant de grâce, par un bouquet unique et somptueux.

Merci Marie Daubrun !

[1] Le pluriel de « ciel » est « cieux », sauf en peinture (et dans le cas du ciel de lit mais il ne s’agit pas de cela ici), où l’on dit « ciels ».

[2] L’hyacinthe est une couleur. Selon les définitions, il s’agit d’un jaune-orangé, d’un intermédiaire entre l’orange et le rouge, d’un grenat, voire d’un violet (dans la Bible).